2024年3月

- Sohaku

- 2024年3月4日

- 読了時間: 3分

3月3日に時習軒初代岡村宗伯のお墓参りに行って参りました

ご一緒してくださいました方、ありがとうございました

少しずつ水もぬるみ日差しがほのかに暖かく感じられるようになりましたね

この頃から五徳をはずし釣り釜にいたします

鎖の高さの調節の際には、膝をなるべく炉縁近くにし、あまり揺らさずに上げ下げできるよう、工夫してみましょう

初伝のお許しに向けて、お点前での注意点をお伝えいたしますので、ご確認ください

①基本姿勢

②袱紗捌き(腰につけている状態から茶入れなどを拭くまで)

③柄杓のこと

①基本姿勢

正座正面のかたち基本

当軒の型は、生卵を4個持ったようにと言われ、2個は、両脇に挟み、2個は両手の掌に入れる

すなわち 両肘を張れば卵は落ち両肘並びに両手の掌を押しつけるとたまごは潰れてしまうのである。この型が最も自然で良い型である。

そして両手は、両膝の付け根と膝先の中間大腿の上に置く

指は物を持つ時は親指は他の四指と離れるがこの場合以外はいつでも五指共に離さず人形の指の如くふっくらとして少し内側へ向くようにと教えられている。

点前道具持ち方の基本

座して道具を持つ時の高さは自分の臍と平行で手の延し方は自分膝前と平行と定められている

立って道具を持ち運ぶ時の高さは、道具の上端が自分の胸の高さで手の延し方は、自分の膝と平行と定められている

②袱紗捌き(腰につけている状態から茶入れなどを拭くまで)

左手で、帯につけている袱紗の、帯と袱紗の間に四本の指を、袱紗の上前に親指を当てて、二つに外側へ折るようにし、なるべく袱紗を深く持ち、抜き上げるようにして帯より取る

膝前に持ってくる間に袱紗の下前を掌の中に全部握り込むようにし、小さく畳込む

そして、握り残された、上前の三角の部分を右手の親指と、人差し指で取り、そのまま、縫い物の糸をしごくように左手で袱紗を左側まで引く

両手の薬指と小指を袱紗の内側へ当てながら、建水の上に持っていき、二つに折るように両手を近づける

建水の上で、両手を両方へ、やや強く引く(ただし他流のように音を立ててはならず、袱紗の塵を払うだけで良い)

塵を払ったら、左手を離し、膝前で、右手の薬指と小指を袱紗の上に戻し、左手を右手の少し下のところへ

左手の親指を内側、四本の指を外側にし、三分のニくらい外側へ折り、更に四本の指で、内側に折り、三つに折り、左手を真ん中より、やや下に下げる

右手を右側に倒す

真ん中より少し下に折ったので、上前が下前より少しでる

右手を袱紗より離さず、内側へ更に二つに折り、左手の指を袱紗より抜く

袱紗の両側を両手で持ち、そのまま、外側へ、ふんわり折る

右手で、しっかり、指先ではなく、深く持ち、茶入れなどを拭く

③柄杓のこと

鏡柄杓の構え方

柄杓を右手で取り左手に移したら右手を柄杓の切りどめまで引いて止まる

これを鏡柄杓に構えるという

婦人が手鏡にて顔を映す型で合の部分が鏡と心得られたし

柄杓の節下の皮付きの方に親指を当て他の四指の指先は、枝豆の鞘にはいった型の如く揃え、親指は反らしても曲げてもならぬ。そして手首は内側へかえっても外側へ反ってもならず落としても上げてもならず、腕先に平行にしろとの口伝である

〜お知らせ〜

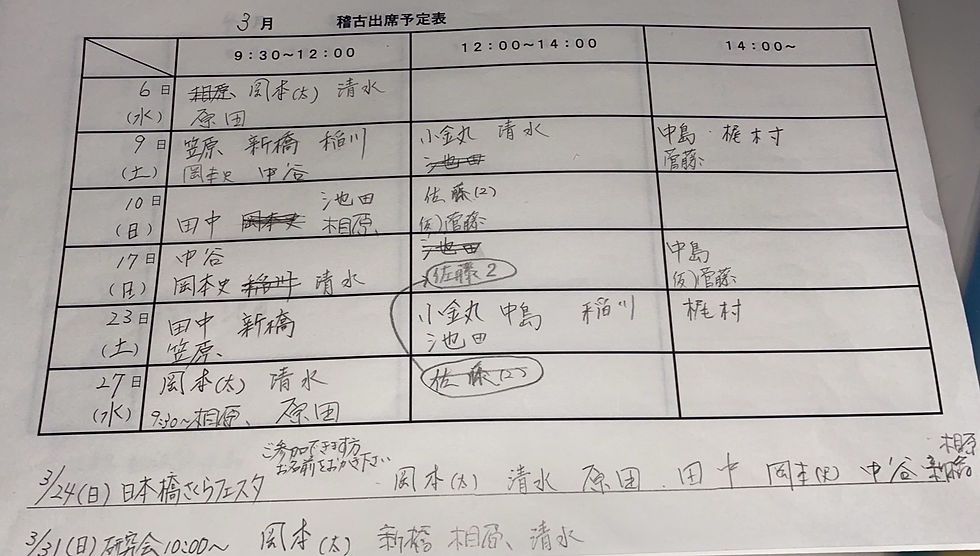

今月のお稽古参加表ご確認ください

4月、5月もご記入いただけます

※24日 さくらFes 12時より4時迄

薄茶点前8回行う予定にしております

ご参加いただけます方、お名前ご記入ください

Comments